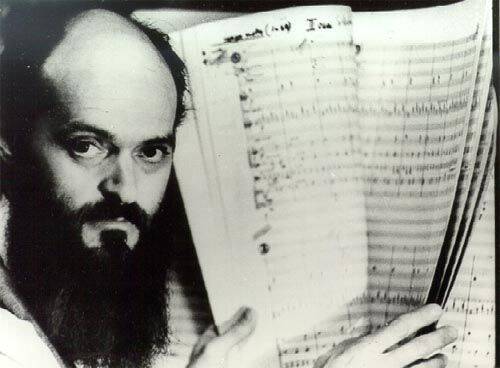

Arvo Pärt: Credo für Klavier, gemischten Chor und Orchester (1968)

Arvo Pärt

geboren 11. Sept. 1935 in Paide, Estland

Uraufführung von Credo:

16. Nov. 1968 in Tallinn unter der Leitung Neeme Järvi

Aufnahmen:

1992 Philharmonic Orchestra, Boris Berman (Piano), Neeme Järvi

2003 Swedisch Radio Symphonie Orchestra, Hélène Grimaud (Piano), Esa-Pekka Salonen

2025 Estonian Festival Orchestra, Kalle Randalu (Piano), Paavo Järvi

1968 erhielt ein Werk namens «Credo» in der ehemaligen Sowjetrepublik Estland tosenden Publikumsapplaus und musste sogleich wiederholt werden. Auch die damaligen Zeitungskritiken waren positiv, ohne auf den gesungenen religiösen Text Bezug zu nehmen. Es wird von «erstaunlichen Kontrasten zwischen Kontemplation und infernalischer Orgie» berichtet. Arvo Pärt, Komponist von «Credo», «benutzt lange dynamische, die Atmosphäre elektrifizierende Steigerungsverläufe». Man sieht in dieser Musik den «Kampf und Sieg der Ordnung über das Chaos». Es sei das «Suggestivste» seiner bisherigen Collagewerke aus habe bei Publikum und Kritikern grossen Eindruck gemacht. Dirigent der Uraufführung im Jahr 1968 war Neeme Järvi, der sich für das Werk eingesetzt hatte. Doch Aleatorik, Atonalität und vor allem der Gebrauch eines religiösen Textes gefielen der kommunistischen Partei und dem offiziellen Komponistenverband gar nicht und das Werk wurde lange nicht mehr aufgeführt. Pärt geriet im offiziellen Musikleben im sowjetischen Estland ins Abseits und selbst in eine Schaffenskrise. Er entwickelte nach «Credo» einen vom Kirchengesang geprägten neuen Kompositionsstil, den er Tintinnabuli nannte (von lateinisch «Glöcklein» hergeleitet) und dessen erste Erfolge seine Werke Tabula rasa und Fratres waren. Diese Werke stiessen im Westen dank dem Geigers Gidon Kremer, dem EMC-Musikverlag und der Universal Edition auf grossen Anklang. Es entstand eine ganze neue esoterische Pärt-Rezeption, die seine früheren Werke ignorierte. Der Musikwissenschaftler Oliver Kautny zieht ein Fazit: Die enorme Wirkung von Pärts Werk in der Sowjetzeit in Estland habe im Westen geringe Bedeutung gehabt. «Pärt als ‘Strawinsky Estlands’ ist eben nur unter sowjetischen Verhältnissen verstehbar, so wie der mediale Pärt-Palestrina-Mythos als verspätetes romantisch-religiöses Phänomen einer typisch westlich säkularisierten Gesellschaft erscheint.» Es scheint also, dass der Rezeptionskontext bei Musik, wie wohl auch bei Religion, mitentscheidend ist für die Form von Musik oder Religion. Das vielgestaltige Werk Pärts - - wie auch der Pluralismus des Christentums (!) – müssten wohl rezeptionshermeneutisch neu entdeckt werden.

«Credo» bietet also eine Gelegenheit, das Frühwerk Pärts, das ja mit Credo abgeschlossen war, neu zu hören: ein Collagewerk verschiedenster Musikstile, in der die C-Dur Tonalität durch Atonalität dekonstruiert und schliesslich über Chaos, wilde Aleatorik und schlichte Improvisation wieder zur Tonalität zurückkehrt. Dazu verwendet Pärt religiöse Texte: zuerst das rein bekenntnishafte «Credo in Jesum Christum», das dann mit einem Diktum aus der Bergpredigt des Juden Jesu konkretisiert wird und eine neue universale Haltung für die Praxis einfordert: «Ihr habt gehört: Aug um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Widerstrebt nicht dem Bösen» (Mt 5,38). Das Credo am Schluss bezieht sich dann auf eine gewaltfreie, humanistische Handlungsgrundlage einer Gesellschaft.

Hier zu hören (12 1/2 Minuten)!

Hörbegleiter:

Pianissimo singt ein Chor zweimal, leise untermalt vom Orchester, harmonische Akkordwechsel um C-Dur zum kaum hörbaren Wort «Credo». Dann erst bricht es laut aus Chor und Orchester heraus: «Credo in Jesum Christum» und versinkt langsam wieder in einen harmonischen Akkord-Abgesang.

Unvermittelt erklingt im Klavier – als Collage-Zitat sofort erkennbar – der Beginn des C-Dur-Präludiums von J.S.Bach aus dem Wohltemperierten Klavier. Etwas später wird es von einem sich steigernden Paukelwirbel weggedrängt und macht einem strengen, ein-tönigen Männergesang Platz: «Audivisti dictum: oculum pro oculo, dentem pro dente.»

Sofort setzen fast unterwürfige Bläserakkorde (alternierend mit den Streichern) im Quintenzirkel ein. Mit jedem Takt dehnen sich die scheinbar harmlosen Quinten zu immer größeren und dichteren Clustern, werden immer bedrohlicher, von Dissonanz zu Dissonanz. Und als noch der Paukenwirbel dazukommt, gipfeln sie immer mehr in totalem Lärm und musikalischem Chaos. Hinzu kommt noch, dass auch das Klavier Bachs Präludium in verzerrter Form: rückwärts und im falschen Tempo spielt. Der Chor schreit seine Worte dazu: «oculo pro oculo, dentem pro dente». In diesem symbolischen Kampf zwischen Bös und Gut treibt alles in eine wilde Aleatorik, die in der Partitur mit «feroce» und schwarzen Balken angezeigt wird: alle dürfen machen, was sie wollen dürfen! Totales Chaos und Destruktion in der Musik.

Doch alles Destruktive und Gewaltsame läuft ins Leere. Sonore Bassklänge des Kontrafagotts richten sich gegen Geschrei und Schlagzeug und unterbrechen dreimal. Dann singen die tiefen Sänger: «autem ego vobis dico», und der restliche Chor ergänzt: «non esse resistendum injuriae». Die Musik selbst läuft ins Leere, meno mosso setzt das Präludium von Bach wieder ein und begleitet das neu bekundete neue Handlungsprinzip zu einem visionären humanistischen Triumph. Die Pauken erzwingen nochmals einen Unterbruch: zweimal wiederholt der Chor laut einen D-Dur-Septakkord auf die Worte: «Credo, Credo». In Stille aber macht das Klavier den offenen Schluss, mit einem leeren C in allen Tonhöhen, das leise in den horchenden Streichern ausklingt.

Hinweis für Musikinteressierte

www.unbekannte Violinkonzerte